PPE创新,抗疫将士亟需更好的军装(下)

BDD View

毋庸讳言,如本文上篇医用防护服历史进化所述,在百多年来的材料发明、技术应用、产品创新与等级标准的制定等方面,PPE一直由欧美发达国家在引领,科技创新的话语权掌握在这些国家的著名医生、科技专家、品牌企业手中。但一线医护将士在使用现有的PPE产品因尺寸规格设计、超长时间使用、多产品搭配集成等多方面暴露出的5 类突出的体验问题,对尽快优化改善与大步创新提出了迫切需求。

现有的防护服完美吗?

1 尺寸肥大不适女性穿用

医用防护服、隔离衣、防护靴是与人体密切相关的个人防护设备,但其尺寸规格却是以男性数据为基础而设定的,各国、各品牌的医用防护服与隔离衣基本是以行业中的欧美领导型品牌的标准制订尺寸规格,都不分男、女性别,只分从S号到XXXL号的大小号。

女性医护人员穿 S 号最小防护服 图片来源:网络

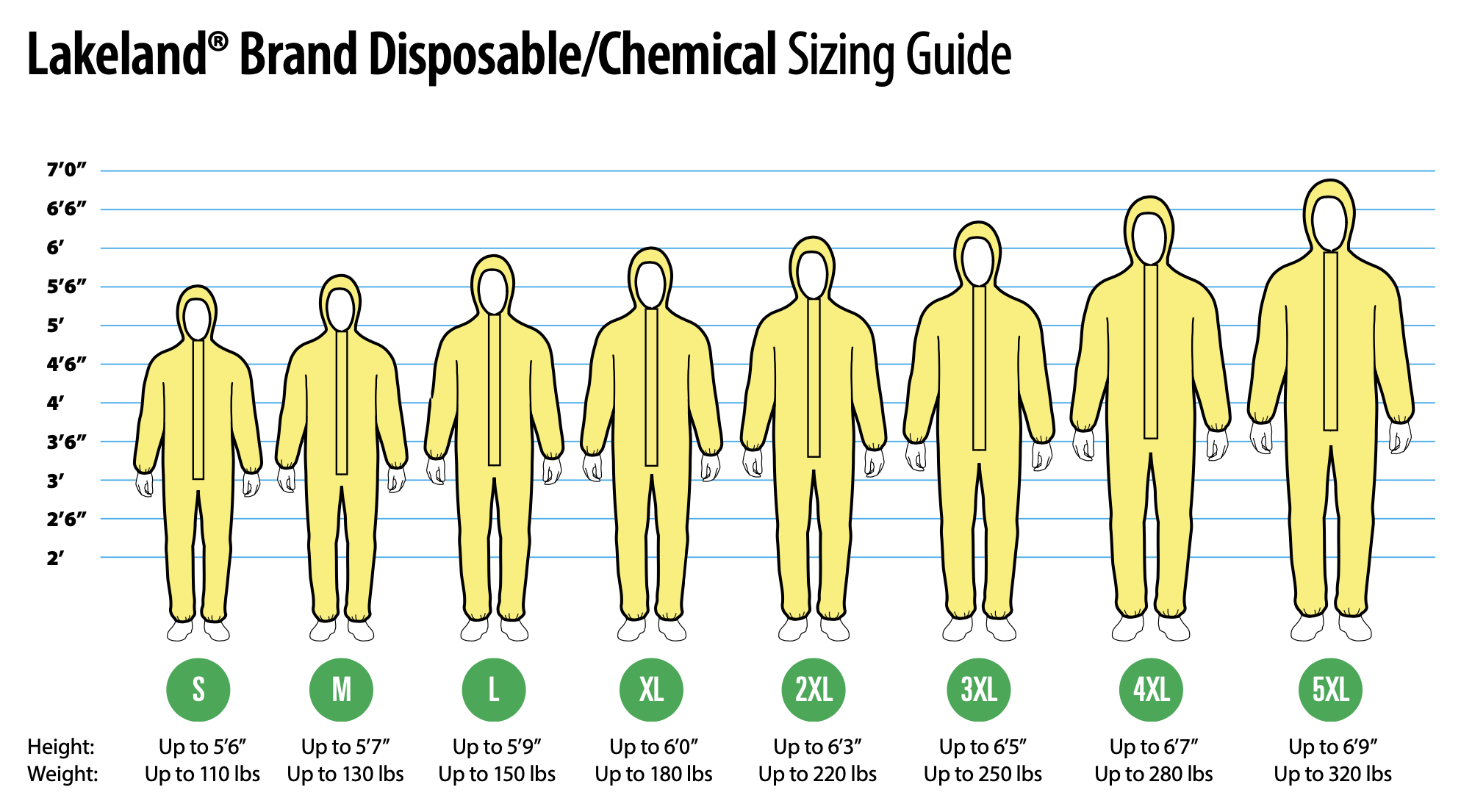

而S号多以165cm左右为起点,防护靴的最小号是40码。如美国著名的专业PPE品牌雷克兰公司(Lakeland)的8个尺寸标准中,最小号是5.6英尺,对应公制是身高167.5厘米。这意味着对相当一部分女性来说,即使最小号防护服尺寸也还是太大。

图片来源:雷克兰公司产品目录

根据我国卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》,中国女性平均身高为155.8厘米。而且用常识来看,日本、韩国、越南、泰国、马来西亚等东亚、南亚甚至绝大多数亚洲国家,女性的平均身高也都与中国差不多。即使在欧美国家,低于160厘米的女性也是一个很大的人群。这足以说明PPE行业的尺码实际是以男性身材标准设定的。

但在抗疫一线的医护人员中,女性已占近三分之二。报告显示,截至2月9日,全国支援武汉的19800名医护人员中,约有护士14000人,护士中近9成是女性;至3月上旬,全国各地援助湖北的医疗队已达4.26万人,其中女性医务人员有2.8万人。

许多一线医护人员吐槽,因医用防护服、隔离衣的尺寸与比例完全不合女性身材,令不少不足160厘55厘米作业的护士穿上两层防护服、隔离衣后,裆部已垂到膝盖,走起路来只能提拉着防护服,像企鹅一样慢步而行,不但妨碍在感染病区的医疗救治与护理操作,加大体力消耗,大大降低工作效率,还会增大暴露风险,威胁女性医护人员的安全。

图片来源:本文作者

写作此文时,恰逢笔者任教的广州美术学院为教工做核算检测,有机会实地看到了现场众多护士穿着不合身的隔离衣进行医务操作。从简短对话中得知,她们穿得都是最小号隔离衣,在回答我“走动是否不方便?”问题时,无奈地说“有得穿就不错了。”

有国外学者测试、研究过穿着6种不同款式功能防护服作业时的人体新陈代谢热量,发现穿着体积庞大的防护服作业会加重人体行动时的生理负荷,引起不适感。特别是大腿围,防护服大腿的部分越宽松,越会加大着装者的消耗。

虽然像3M、雷克兰等少数国际公司出品的防护服已做了收腰设计,能稍微缓解过大防护服带来的困扰,但仍旧是治标不治本。从根子上解决问题必须是创建新的系统,尽快制定、出台女性PPE的专门标准,并且在设定参数时充分估计女性胸部、臀部、四肢长度、手脚大小的生理特性。

令人期待的,是因应对疫情中防护服严重不足,诸如ZARA等若干世界级著名服装品牌紧急响应,发辉自身的供应链上游资源优势快速参与到设计生产符合防护安全要求的医用防护服中来,迅速把多种尺寸规格、穿着感良好并带有品牌标签的高质量防护服输送至抗疫一线。而疫情后这些设计创新能力超强的品牌乘势进入 PPE 行业,将会倒逼行业发生改变。

ZARA 的医用防护服 图片来源:网络

2 不透气、闷热

医护人员长时间穿戴不透气、闷热的全套PPE,会加重疲劳感甚至引起皮肤过敏。导致此问题的主要原因来自于生产制造防护服的材料。为了满足防护服的性能、安全标准,生产制造医用防护服所用的材料大致可分为涂层材料、PU/TPU膜复合材料、PTFE微孔膜复合材料三种类型,在透气性上次第提升。

图片来源:网络

涂层材料,采用湿法或干法聚氨酯、聚丙烯酸酯、聚偏氟乙烯对织物进行涂层整理,是目前使用量最大、成本最低的医用防护服制造材料;PU/TPU膜复合材料在透湿性、舒适性上比涂层材料有一定改善;而PTFE(聚四氟乙烯)微孔膜复合材料,则是问世不久的创新材料,有效解决了前两种材料持久性不佳、透湿性不太理想的问题,但因成本偏高,目前我国仅在特殊军种的军服装备上小批量应用,用于制造医用防护服还处于研究、试用阶段。

根据新材料由创新到测试、小批量生产、大批量投产的发展规律,必须要加快用PTFE研制体验更好的医用防护服进程。而设计思维可在此过程中发挥更有利于穿戴体验创新的作用,比如借鉴功能性运动服装的一些结构设计方法,采用材料混搭方式,把PTFE材料用于人体排汗、透湿要求最高的部位,与涂层材料搭配使用,充分发挥材料的特性。

图片来源:网络

3 穿脱繁琐

本文上篇已提到,在我国抗疫中的一线医院基于现有的7种独立单件的PPE产品功能而设定、以防护服与一次性隔离衣为主体并配置了口罩、护目镜(护面罩)、帽子、手套、鞋套形成的防止“院感”使用规范,是一个具有严格的穿、戴、脱的方式和顺序,相互之间不能留有防护空白、不能有任何差错或颠倒的专业流程。如果不按流程规范来做,即有造成个人交叉感染和传播的风险,全套PPE就白穿了。

图片来源:网络

严格、完整穿脱一套PPE各需要20-30分钟甚至更长时间,不仅复杂繁琐,而且出于节约宝贵的PPE资源考虑,进入感染区、投入救治工作后的一线医护人员一般6小时内都不出来,很难饮水、进食、去厕所。所以许多医护人员是先去过厕所、穿上成人“尿不湿”后才披挂PPE的。这会为持续紧张、长时间、高强度置身一线工作的医护人员身体健康带来难以估量的潜在伤害。

此外,各国抗疫实战中大量出现的因供应链问题导致的“不配套”——有医用防护服无隔离衣、有口罩无帽子与鞋套等各种状况,也会让这套严格规范但穿脱繁琐的流程防护效能大打折扣。

PPE不配套 图片来源:网络

以整合设计方式合并单件PPE物品的功能,是解决穿脱繁琐、提高效率与穿戴体验的必然选择。疫情中已能看到 “正压防护头罩” 已在少量ICU病房现场使用,为最重要的头部防护区域大大减少了穿脱麻烦。而更高层级的“一次性解决方案”则是A级正压防护服,本文稍后将专门探讨。

4 身份标识性差

穿戴全套PPE后,医护人员彼此无法识别“谁是谁”,只好用黑色粗体油性笔在一次性隔离衣的前胸、后背写上姓名和科室,顺便写上加油鼓励的话。而医护人员下一次进入感染区、换穿新一次性隔离衣时还要重复这个操作。从设计角度看,这种在隔离衣上临时书写身份识别文字的方式,是PPE 穿用者身份识别设计的严重缺陷。

图片来源:网络

且不说这可能存在外来人员冒充医务人员混入重污染区、给医院管理带来风险,而且由于每位医护人员书写字迹和习惯区别很大,视觉辨认的准确度难以保证。此外,这次全国有217支医疗队、4万多医护人员支援湖北,武汉不少重点医院是几支医疗队同时进入,大家本来就互不相识,光写名字没有单位标识,也会影响医护人员之间的协同合作效率。

17年前抗击非典时曾有过医护人员在隔离服上书写姓名标记现象。或许是那时疫情周期短、传播区域小等原因,这个缺陷未被广泛提及,也未在之后的防护服研发设计中给予改善。

图片来源:网络

以今天的各种技术手段,设计出能方便、快速辨别医护人员身份并可重复使用的标识物并不难。例如天津救援医疗队就以可批量打印制作的身份信息不干胶贴纸方式解决此问题。只要防控机构、医疗物资管理系统对此问题是否足够重视,PPE生产企业在研发设计时平衡好技术选择、制造成本、可用性与易用性等各种因素,完全可创造出更优异的解决方案。

5 工作便利性差

医用防护服、一次性隔离服均是没有任何口袋、臂袋等可携带笔、手机等常用物件与工具的纯粹衣装。在快节奏、长时间、频移动、大工作量的抗疫实战中,呈现出对动态使用行为考虑不足的缺陷。现有的PPE产品多是基于医疗急救、进入传染病区与电磁辐射区等在特殊区域短时工作的人员而设计,但在疫情大规模爆发情况下,医院所有科室都存在被感染的风险,医护人员需要随身携带必要的工具、物品应急处置。

特别是一些女护士,在为患者做输液记录时,需要为了拿笔和纸而穿着不透气的厚厚防护服、隔离衣在病房与诊室间来回跑几趟,跑几步就满头大汗,大大增加了工作强度、降低工作效率。而河北的防疫民警因每天应对的事太多,干脆把防护服当记事本,在身上写满密密麻麻备忘事项,但次日换新的一次性隔离衣时还要重来。

一位河北防疫民警在防护服上记事 图片来源:网络

而且疫情中医护人员会面临众多意想不到的工作场景与需求,穿着防护服进行常规查病房、打针吃药相对比较简单,但遇到频发的护目镜起雾、视线模糊、紧急抢救、搬运物资等需要及时清理、精细操作、肢体劳作、携带手机时,这种隔离衣“无法携带必要用品”的缺陷就非常凸显。

所以,山西大冶中医医院护士长连夜亲手缝制小挎包、医护人员自带斜背挎包、说明这是以用户思维改进防护服、隔离服工作便利性差问题、提升一线医护人员工作体验的必要举措。

图片来源:网络

PPE创新的未来

虽然三十年来PPE行业已形成全球化供应链,但中国在其中的主要优势与分工仅是“生产制造”,以完成欧美发达国家著名企业、品牌提供的规模化订单方式参与其中,但在科技创新、自主品牌方面却非常弱势。正如国家工信部苗圩部长两年前一针见血指出的那样——我国制造业“大而不强”,关键核心技术仍然缺乏。我国PPE行业自主创新能力不足问题更加严重,BDDWATCH 在《给地球戴上N95口罩之后的创新思考(一)》已有深度剖析。

在此次新冠肺炎全球大流行中,我国充分发挥自身制造能力的优势,不仅高速扩容了PPE产能及时满足国内抗疫的物资需求,而且在支援世界各国的抗疫中赢得了WHO与受援国的高度赞赏,彰显了中国制造的实力与大国责任的担当。

但我们同时也要关注,在新冠肺炎为世界带来的众多深刻改变中,PPE全球供应链格局在疫情中、疫情后将发生巨变的趋势已十分明显。在经历了PPE供应不足带来的惨痛教训之后,欧美各国纷纷把对其认知与定位从“廉价医用耗材”大幅度提升至“国家医用战略物资”高度,已不同程度上着手恢复、创建本土化的PPE制造能力,减少对包括中国在内的全球供应链的依赖程度。尤其会把疫情中诞生的创新产品纳入“禁止高技术产品出口、技术转让“ 的严格管控,限制甚至可能中断与海外供应链企业的合作。

面对未来的大变局,我国PPE行业在抓紧当下时机、开足马力生产的同时,必须强化对疫情后全球供应链大变局的危机认知,在疫情流行的数年中高速提升行业、企业的自主创新能力,靠创新而不是靠产能来应对未来的变革。

本文经由观察PPE在抗疫一线战场中暴露出的不足,不仅提出了即刻必须改良的迫切要求,也洞察到诸多未来的创新方向,以下6 个趋势非常值得关注。

1 正压防护头罩

正压防护头罩(Powered Air Purifying Respirator ),简称PAPR,是一种为在病毒或其他生物污染环境中工作的专业人员提供安全供应空气的重要个人防护装备,在这次疫情中被誉为“抗疫神器”。

3M TR-300 正压防护头罩 图片来源:3M 产品宣传册

它是一套围绕整个头部区域构建并具有透明开阔视野的安全呼吸系统,它包含了严密覆盖佩戴者头、面、颈并延长至肩、上胸部的一体化全头罩系统与一套配置有输气管、可净化过滤空气的微型新风机组成的电动呼吸器。它可将呼吸器产生的洁净空气输送到头罩中并始终维持罩内的正气压,即使在制造头罩的某些软质纤维材料边角发生漏气情况下也可防止外界空气进入。

韩国医护人员使用 3M PAPR 产品 视频来源:网络

PAPR是以抗击埃博拉时WHO推荐的防护头罩为基础,融入电动呼吸器后经整合创新而来。在防护等级上,它属于B级,与口罩、帽子、护目镜或防护面罩组合而成的C级头部防护产品的效能相比, PAPR具有更强的安全优势。在抗疫一线我们会看到身穿隔离服的医护人员上身穿戴由头后上部接入输气管、斜背或后腰绑缚电动呼吸器的PAPR在ICU病房救治病患、为频危病人做ECMO插管的场景。

但除了头、肩部区域的防护效能大大提升之外,医护人员的身体与四肢防护还需要穿戴C级的防护服、隔离衣、手套、鞋套等 PPE 用品,从穿戴流程繁琐度看,估计可节省40%的时间。

3M等国际著名企业是PAPR的研发与制造引领者。1月下旬,在我国各省支援武汉、湖北的抗疫医疗队中,仅有解放军医疗队使用了3M 型号为TR-300的轻量化设计PAPR产品,其基于人机工学的微型超薄新风机外形具有贴腰设计的光滑表面,7-12小时的超长耐用锂电池与易用的3速风量控制,可令医护人员在狭窄的空间中轻松移动、在长时间安全呼吸中从事医护操作。

解放军医疗队使用 3M TR-300 正压防护头罩 图片来源:网络

3M TR-300 正压防护头罩产品说明 图片来源:3M 产品宣传册

此次疫情前,我国PPE行业极少有企业研发制造PAPR。2月10日,伴随驰援湖北的南京医疗队携带的第三批设备及物资登上飞往湖北的飞机,由南京泰克曼电子有限公司制造的200多套PAPR被紧急送往抗疫一线,令“泰克曼(TECMEN)”品牌以及这家创立于1984年、专注个人防护装备的自主创新和前沿技术研发的中国企业浮出水面。

2月21日,应国家发改委经中央指导物资保障组工作要求,泰克曼又紧急调派了30套PAPR直送抵湖北,并在2月下旬按照江苏省疫情防控领导小组的物资调令向江苏省各大一线医院紧急输送了100套产品。至3月4日,泰克曼已形成了每日可生产200套PAPR的产能,累计向武汉及湖北、江苏省各地市级几十家医院的ICU病房输送了1600多套PAPR。

图片来源:网络

此外,在2月中、下旬,广东医疗队在荆州、武汉大学人民医院在东院区均率先使用了由我国军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所在疫情中应急创新自主研发、无锡科标密封防护科技有限公司生产的PAPR,在ICU对患者实施了感染风险最高的插管操作。之后,这套借鉴了正压防护服元素、头部为全透明方柱体的PAPR快速生产了1000余套,紧急供应至武汉市火神山医院,雷神山医院、金银潭医院、武汉市人民医院、武汉第三医院、武汉大学协和医院等救治危重病人的一线,为超负荷工作的医务人员提供了严密防护。

图片来源:网络

据主持研制此PAPR项目的该研究所所长祁建城介绍:PAPR及正压防护服均是医用PPE的顶级产品,疫情前我国极少有相应的研发与制造企业。少数国家级生物实验室或三甲医院因科研而需要时只有靠进口,每套价格高达上万元人民币。但自上世纪80年代,很多国家就已将高等级生物安全防护服的生产列入出口管制清单。2015年,美国霍尼韦尔公司在收购法国斯博瑞恩公司后,宣布不再对我国出口P4级正压防护服,并在2019年初甚至对欧标面罩、滤毒罐类等关键部件也开始实施禁售。

因此,自主研发PAPR及正压防护服是我国提升医用防护服水平的必由之路。而从发展趋势看,PAPR势必会成为未来我国三甲医院ICU病房与感染科室PPE配置与储备的刚性选择。而在此方面,我国的创新研发与制造才刚刚起步。就已看到的有限信息分析,在PAPR的整体设计、微型新风电动呼吸器的体积、噪音、外形与操控体验、可充式锂电池的植入、输/排气管的插接结构等各方面都具有很多可进行设计创新之处。

而对于拥有强大的家用电器、通讯器材、智能系统整合创新能力的中国制造业来说,快速组建项目团队并以前瞻定位、高起点发力,在不长时间内拿出具有突破性创新的PAPR成果是完全有可能的。

2 A级正压防护服

相较于C级零散、单件的PPE产品,“终极解决方案”必然是将所有防护功能整合为一件/套产品,这就是A级“正压防护服(Positive Pressure Protective Suit,简称PPPS)”。它是为防止生物性危害而设计、可提供多重保护的顶级装备,其原理是为密闭的防护服输入气源形成正压,产生大于防护服外的压强,利用气压将实验人员与外界隔离起来,所以问世以来主要用于生物安全防护等级最高的四级实验室。

图片来源:网络

PPPS主体上部设有超大的防化学材料制造的透明头罩,下设有防化靴或防化鞋套,防护服主体中部有气密拉链,两侧设有双层防化手套、便携包等。PPPS主体内设有带流量调节器的软管供气系统,与外接供气阀、配有外部气源接口的供气管路相通。使用时既可在固定工作时使用外部气源或更换的气瓶供气,也可在移动工作状态时转接空气呼吸器气源供气,充气后的外观看起来很像简版的宇航服。

图片来源:网络

总部设在瑞典马尔默的Ansell防护品公司,是PPPS研发与制造的全球领军企业,旗下的子品牌MICROGARD®的三款产品2500、3000、4000 与TRELLCHEM的AlphaTec®系列,都是用户的首选产品。此外,总部在意大利米兰的Indutex 防护品公司的子品牌SprayGuard®全密封防护服,则在确保安全前提下用“蓬状(Puntiform)”新材料探索设计制造成本低廉的产品。

MICROGARD® 2500、3000、4000 图片来源:Ansell 官网

TRELLCHEM AlphaTec®系列 图片来源:Ansell 官网

SprayGuard®全密封防护服 图片来源:Indutex 官网

由于正压防护服具有安全度高、透气性好、持久性好、可100%杜绝病毒感染等优点,所以可提供给一线医护人员在ICU内从事为患者实施吸痰、呼吸道采样、ECMO气管切开、插管等高风险护理与手术时使用。但由于充气后的PPPS形成了较大体积,会让穿戴者行走不便,且有一定的空旷度要求,并要求空间内摆放的物品与设备不得有尖锐形态以防刺破防护服,令其使用在一定程度上受限。

比PAPR尤甚,PPPS更是被欧美国家严格禁止向我国出口的高科技产品,而国内PPPS产品的研发与生产尚未开始。

3 危险品防护服

在泛PPE 框架下,危险品防护服(Hazmat suit)是对个人防护效能与技术指标要求高于医用PPE的品类。英文的“Hazmat”是由hazardous(危险的)和materials(物质)合成的词,所以“危险品防护服”是一种专用于防止各种污染物入侵人体的服装。

图片来源:网络

虽然危险品防护服早于医用的“白大褂”、500年前就已出现,但真正实现规模化生产是由1940年一家名为MSA的美国私人公司开始。第二次世界大战后,美军需要找到一种方法来保护其士兵免受生物和放射性的攻击,逐步构建了“NBC服“——核/生物/化学服(Nuclear – Biological – Chemical Suit)的专业防护服系统。其形制来自英国军队俗称的“点头服 (noddy suit)”,即连帽的衣装,设计目的是可迅速将其拉过头顶来防止有害气体和辐射。

图片来源:网络

今天的危险品防护服已发生了巨大变化。它们被设计成从头到脚一体化的完整“密封缝结构产品(sealed-seam constructed products)”,并带有内置防毒面具或自给式呼吸器(SCBA)的多用途安全防护服,成为消防员、急救医护人员、有毒废物清理技术人员、安装各类绝缘材料的人员等的日常工作服装。同时,它们变得更薄、成本更低廉、可用性更广泛且成为一次性用品,因为对用过的危险品防护服进行消毒已不划算,使用后必须立即销毁。

由于持续受到各种危险场景下的新防护需求推动,所以Hazmat suit 的创新设计是最活跃的。过去几年来,欧美几家行业领导型的企业都推出了一种整合了正压防护头罩与正压防护服的主要优点生成的一体化全密封、但无需全身充气的新型防护服。

图片来源:网络

图片来源:网络

这种基于“将人体与呼吸设备全覆盖”理念设计的危险品防护服,除了把具有更大透明视野的头罩与全身防护服整合为一外,还在后背设计出包裹住背包式氧气瓶的凸起部分,或为电动微型新风呼吸器设计了从后背到前胸的输/排气管安全口。这种新设计既提供了绝对安全的全身防护与顺畅清洁的呼吸,又可快速穿脱大大缩短进入工作状态的时间,并能在宽窄不同的各种空间轻松移动,成为包含医用防护服在内的高等级危险品防护服发展方向。

在此方面,美国杜邦公司的Tychem® 10000 A级防护服、瑞典Ansell公司子品牌TRELLCHEM 的AlphaTec®VPS、AlphaTec®SUPER 以及已有355年历史的巴黎圣戈班(Saint-Gobain)公司ONESUIT® Flash 2 等产品,均是国际“NBC服”市场的著名产品。其中已有部分在此次抗疫中被使用,势必会对近期快速发展的PPE创新产生“降维打击”的重要影响,非常值得国内PPE行业关注。

杜邦 Tychem® 10000 图片来源:网络

TRELLCHEM 的AlphaTec®VPS、AlphaTec®SUPER 图片来源:Ansell 官网

ONESUIT® Flash 2 图片来源:Saint-Gobain 官网

4 PPE情感化设计

上述三类PPE产品,都从科技、材料、功能以及更易用的穿戴体验的整合创新,为抗疫将士提供了更佳的安全防护,代表着PPE迭代升级的主流方向。但从另一角度看,这些自带严酷、专业、紧张感的防护装备,与人的情感化需求则是相排斥的。

长久以来,从成人到孩童,大众已对“白大褂”以及白色的医疗产品形成了固有的印象。白色所具有的干净、卫生、纯洁的色彩语意,让去过一次医院、打过针的小孩子会自然生成一种只要看见穿白大褂的医生就会哭的恐惧感。所以,近些年来,我们会看到PPE与医用设备出现了“去医疗感” 的设计趋势,粉蓝、粉绿、粉红、粉橙、粉黄、灰色等更接近生活常服的色彩越来越多应用于医院内使用的医护人员防护服,医疗设备的外形设计语言也越来越贴近消费性产品。

但这是否已足够?是否还可进一步在检疫、防疫、抗疫中使用量最大的“一次性隔离衣”的情感化设计上做更多拓展?在兼顾安全性、舒适性和专业性的同时降低其“危险防护感”?在这次全球抗疫中各国的一线医护人员、公共检疫人员绝大多数都是年轻人,为PPE注入更多可以缓解紧张、活跃情绪的富含美感的情感化设计元素,不仅可以提升他们的战斗力,而且也会为病卧在感染区的患者添加更多生活的乐趣。

例如,4月29日起重启部分国内航班的亚航发布了一套全新的乘务员PPE制服,包括医用口罩、防护面罩和红色主调的全身防护服,为在未来一段长时期新冠病毒大流行期间亚航恢复全球飞行后的空乘人员与乘客提供持续的空中安全。这套亚航乘务员PPE制服由定居在洛杉矶的菲律宾籍时装设计师Puey Quinones在疫情中为亚航重启计划而快速完成设计。在此之前,这位已有十多年时装设计经验的设计师已为运动服品牌Fila PH、八打雁医疗中心等不同机构设计了几种PPE套装。

图片来源:网络

相信亚航这套带有品牌标志与设计特征的PPE制服投入使用,将启发、激活更多注重品牌形象的全球化航空公司等政府、私营公共服务机构在“与新冠病毒长期共存”观念下纷纷自行设计、定制专有的PPE产品系统,加速推动PPE行业的快速变革。

再如,在PPE严重不足时,一位菲律宾全职护士阿德里安·佩(Adrian Pe)亲自动手设计、并发动伙伴们一起利用下班时间为工作的伊洛伊洛医疗城制作了色彩鲜艳、模仿诸如天线宝宝、黑武士(Darth Vader)以及电力别动队中的虚构人物的防护服,为充斥着悲观、阴郁气氛的病房带去欢乐,唤起病人求生的一线希望。他把缝制过程与护士们穿上这些充满欢乐感的防护服拍摄的照片上传到网络,并附言自己的心声:“我在医院工作,每天的工作很累。但我一直在自学,希望能以一个护士设计师 (Nurse Designer) 的视角来创造病房里的美好,从欣赏患者面部呈现出的美好笑容与心存感激中获得一线生机的回报。”

图片来源:网络

而这种抚慰情感的创新,在所有国家的抗疫中已是一种普遍需求。从武汉方舱医院里护士带领轻症患者跳广场舞的场景中可以联想,若领舞的护士穿上“天线宝宝”或迪士尼角色等带有萌宠感的防护服时,这种快乐感一定会更强。

图片来源:网络

实际上,不少隔离中的年轻患者都由穿白色防护服的医护人员联想到迪斯尼动画片《超能陆战队》的主角“大白”,在微博等社交媒体上表达了强烈的“求抱抱”渴望。相信若方舱医院里出现几个穿“大白”防护服进行心理疏导工作的医护人员,一定会大大缓解悲伤氛围。

图片来源:网络

5 护面罩设计民主化

护目镜与护面罩,是受WHO 推荐、与口罩搭配保护面部与呼吸安全的两款重要PPE产品,在实际使用中需要选择其一。

在这次全球性抗疫实战中,初起时不少医护人员选用了护目镜,以为它的周边形态可以较好保护眼睛不被飞沫传染。但很快就发现了它的问题,一是不少款式的护目镜鼻梁架的形态会与N95口罩产生相互干扰,二是由口罩上缘呼出的湿热口汽会令镜面凝雾,需要不时擦拭,为使用带来额外麻烦,三是暴露在污染环境中较为复杂的镜架与镜面,若需多次使用必须清洁、消毒。

易起雾的护目镜与护面罩 图片来源:网络

而具有大弧面、全透明特性的一次性护面罩(Face shield)则完全不会出现这类问题,不仅佩戴方便,而且由于上部头箍内有以软性泡沫或弹性塑胶结构制作的衬垫,将覆盖了大部份面部的亚克力透明护面片托起,与戴上口罩的面部形成一段距离,既为面部营造了良好的空气流动小环境,又在较大程度上阻隔了带有病毒的飞沫喷溅。因此,在进入疫情后不久,越来越多医护人员弃用护面罩,选择了护面罩。

尤其是在3-4月期间的欧美各国,在疫情全面爆发、储备的PPE用尽、供应链组织跟不上的时刻,结构简单、就地取材自己制作护面罩,成为大量公司企业、设计师以应急创新智慧迅即响应,支援一线医护人员抗疫的首选产品。

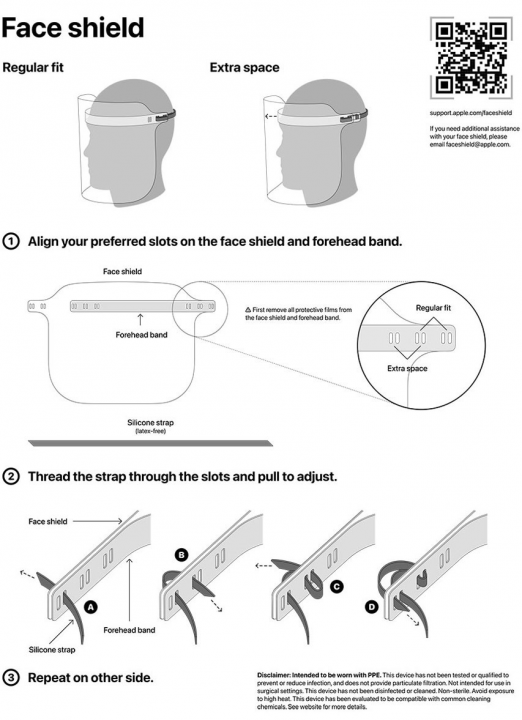

3D 打印批量制作的护目镜 图片来源:网络

苹果公司以及许多机构的设计师都快速设计出可用3D打印的头箍支撑件、A4文件夹的PVC透明封面做护面遮罩粘合或插接制作出的护面罩设计方案,并由CEO 库克亲自用视频介绍装配、佩戴方式,然后将全部设计图、3D建模文件、装配与使用指引等资料免费上传网络,供有需要者下载、就近寻找3D打印服务机构批量制作,掀起一股设计民主化的创新热潮,启迪了稍后口罩、呼吸机等抗疫物资的就地设计、就地3D打印生产的社会化抗疫物资组织新模式出现。

苹果 CEO 库克在个人社交媒体上示范装配 图片来源:网络

苹果免费上传的防护面罩设计方案 图片来源:网络

在所有的护面罩应急创新设计中,日本建筑师吉冈德仁(Tokujin Yoshioka)为日常戴眼镜的用户设计的方案是最简洁的:只需用剪刀把一件透明PVC片按图样剪好,把眼镜腿穿过在PVC片上挖出的两个孔即可制成。

吉冈德仁设计的护面罩方案 视频来源:网络

6 生活防疫新时代

进入5月以来,我国各地新增病例归零、新冠疫情防控转向“外防输入、内防反弹”与筛查无症状感染者的新阶段,复工、复产、复商、复学、复游……成为全球首个成功控制住疫情、全面重启社会经济各项活动的国家。而且,包括意大利、西班牙、法国、德国等疫情最严重的欧洲国家以及韩国、日本等基本控制住疫情的亚洲国家在内,都在近期推出了按下重启键、恢复各类社会活动的方案并开始执行。甚至连目前世界疫情最严重、死亡人数最多、“拐点”并未出现的美国,也在联邦政府的强行意旨下解除了30个州的禁令。

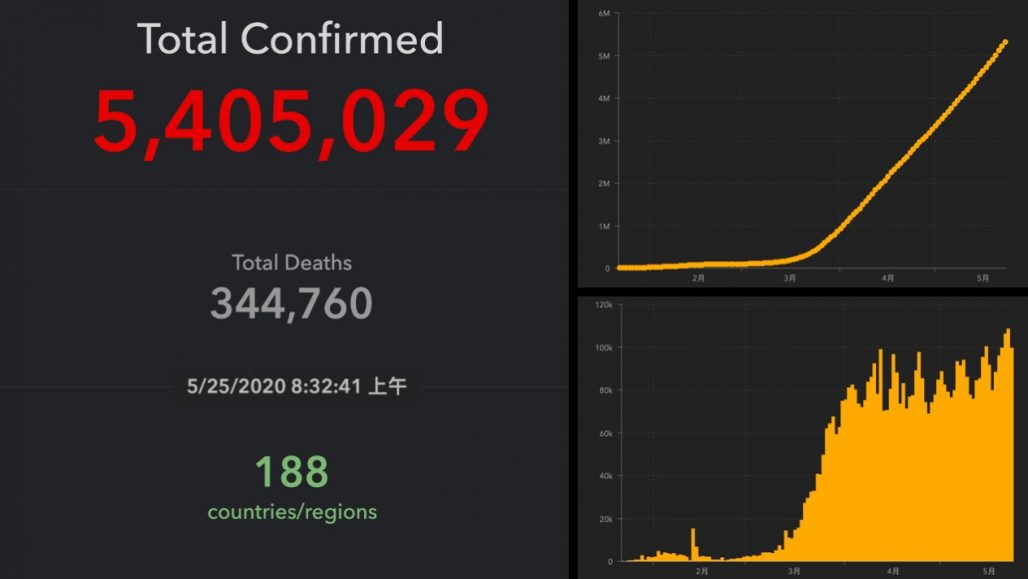

5月25 日全球疫情数据 图片来源:JHU 实时疫情数据图

但在上述国家不断出现聚集性社区感染、巴西及拉美国家快速成为“新震中”、全球累计患病超过540万、日增感染病例突破10万且看不到峰顶的当下,一个严酷的新常识出现在地球村所有人类面前:只要还有一个国家处于疫情传播中,所有开放了经济生产、国际贸易与人员旅行的国家都会处于潜在危险中,从政府到社会、国民,绷紧的“防疫”举措一刻都不能放松。而且,对这个百年一遇的防疫抗疫周期的预测,近期许多专家给出了远超疫情初的预估,最长的预判认为要到2024或2025年,因为对异常狡猾的新冠病毒快速变异与迭代,全球医学界至今还未能找到彻底根治的有效方法。

因此,生活防疫(Life in Pandemic)——在与病毒共存状态下改变、创造、接受新的生活与工作方式,将是全球76亿人必须要面对的。我们永远无法回归到2020年1月21之前的生活轨道,所有人都将全面进入一个生活防疫时代——普遍建立起的全民防疫意识,将极大地改变衣、食、住、行、用、娱、健的所有消费需求、工作模式与行为主张,推动所有相关的硬件产品、软件服务必须进行重大变革,从而呈现前所未有的海量创新机会窗口。

年轻人DIY的PPE 不久将会被时尚的产品取代 图片来源:网络

仅从基于生活防疫的PPE领域,在疫情中就已出现了众多产品创新,蕴含规模化生产与市场推广的潜力。

在几天前的WHO疫情信息发布会上,提醒全球紧急关注在疫情大流行、各国医疗资源全部用于防疫而中断常规医疗服务情况下,有8000万一岁以下的婴儿未能按时接种各类疫苗,将为儿童的成长带来风险。但即使医院可以为婴儿提供接种服务,疫情期间父母携带刚出生不久的婴儿去医院也是一个令人头疼的事情。这将为婴幼儿防疫出行的专用PPE产品创新提供最佳机遇。

4月中旬,南华早报视频报道了一位上海的年轻父亲曹俊杰(Cao Junjie 音译),为刚出生不久的宝宝设计制作了一款“婴儿安全呼吸舱”,使用现有的电动呼吸机与自制的具有透明上盖的背包组合,创造出一款被网友称赞的“正压防护服婴儿版”,为不能戴口罩的婴儿随父母在疫情期的必要出行提供了一个优秀解决方案。相信这项设计将会激活婴童产业的防疫创新,不久就会看到许多类似概念的创新产品在婴儿背带、童车行业问世。因为面向未来长达数年的生活防疫,全球数以亿计的婴幼儿安全出行对防护产品的需求,将是一个全新的巨大市场。

Cao Junjie 设计制作的婴儿安全呼吸舱 视频来源:南华早报

无独有偶,同样是4月中旬,泰国曼谷普拉兰第9医院的产科护士,自己设计并制作了给新生儿所用的迷你护面罩,希望能在医院这个易感环境中为刚刚问世的小生命提供更好的安全防护,受到新生儿父母的感激与赞扬。此新闻被网络媒体曝光后,这款护面罩迅速在曼谷以及泰国各州府医院推广普及。

图片来源:网络

而专为儿童设计制造防护用品,在二战期间的英国即已出现。当时伦敦为预防德军大轰炸可能带来的严重空气污染或毒气袭击,曾为婴幼儿、学童设计制造了大量BABY MASK,是一款头面罩、呼吸管与防护服一体化的应急产品。

图片来源:网络

对今后生活防疫常态化中大量成人因工作、旅行而必要的出行过,除遵守各种保持社交距离的规则外,人们需要新的消费级PPE的产品对自身进行防护,不仅仅是口罩,用具有专业防护效能的材料设计制造、具有时尚特色并与专业PPE截然不同的各种款式防护服装,将会在很大程度上定义未来服装产业的走向。

诸如全球最著名时装模特娜奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)以及疫情间大量回国的留学生这样,穿着具有Hazmat suit感觉的白色专业全身隔离衣现身机场,让人无法辨别你是检疫人员还是乘客,会为检疫带来漏洞,虽在短期内可被社会舆论谅解,但面向未来,人们需要全新概念的出行防护装备。

图片来源:网络

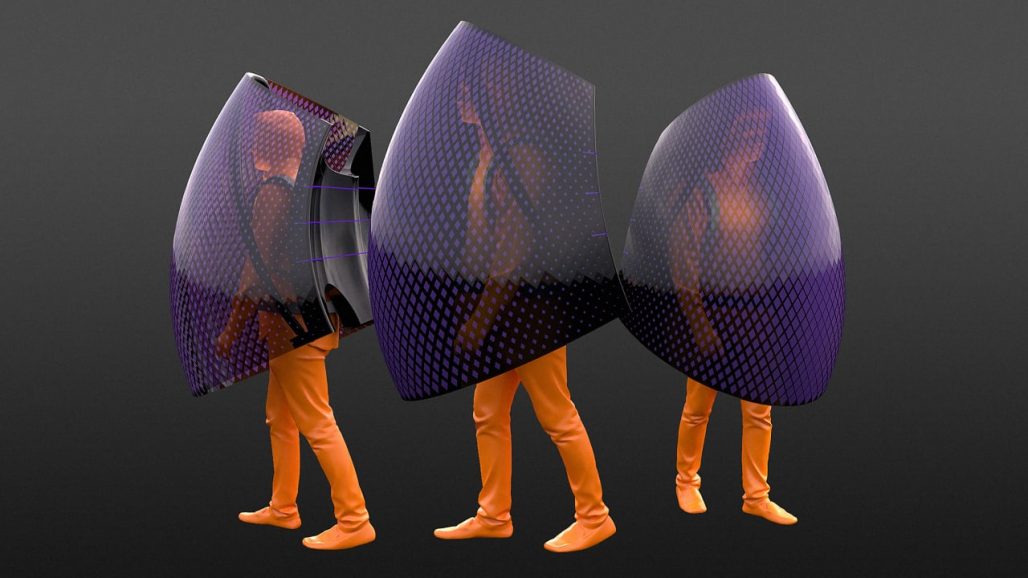

5月5日,在洛杉矶的一场音乐会上,一款名为“微壳(Micrashell)”的炫酷启幕了时尚PPE产品的问世。它由一家名叫“制作俱乐部 (Production Club)”公司设计制作,是一款由顶级气密上衣和软、硬材质混合的头盔组合而成的个人防护套装,穿脱容易并能快速调节与肢体的舒适度,可令你放心地穿上它参加社交、娱乐活动而无需刻意保持“安全距离”。

图片来源:网络

而在此前的3月中旬,北京一家建筑设计公司 PANDA 即已设计发布了一项名为“YONG”的壳式出行PPE系统,并称已在打版制作中。

图片来源: PANDA 官网

这些极其大胆、将会重新定位PPE概念与产品创新方向的设计,仅仅是生活防疫时代爆炸式创新设计大发展的开始,当我们用设计思维审视进入这个时代的所有生活场景,一定会从众多已被改变的生活行为细节中捕捉到闪光的创新设计窗口。

生活防疫,已向所有的设计师打开一个百年不遇的最好创新时代。

(全稿完)

相关文章: