设计驱动新能源、新场景、新服务–对话广汽孵化祺迹汽车创始人肖宁|直播回顾

BDDLive NO.51

在新能源浪潮席卷全球的当下,商用车行业正迎来前所未有的变革机遇。

祺迹汽车,作为广汽集团内部孵化的科技创新企业,凭借前瞻性的战略眼光和强大的技术实力,正以创新为驱动,开创未来新能源商用车的新篇章。自2017年创业开始,祺迹汽车便洞察到多用途智能商用车的巨大潜力,毅然踏上这条充满挑战的道路,肖宁先生在创业初期,面对资金、技术、人才等困难,依靠自身强大的研发实力和广汽集团等战略伙伴的支持,聚焦线控技术与智能轻商架构,率先进入新能源商用车的下半场:智能化。

嘉宾介绍:

肖宁,祺迹汽车创始人/董事长/总经理,曾任国家标准化委员会智能网联汽车分标委委员、广汽研究院首席技管总师(副院长级)、广汽丰田副总经理、广汽研究院院长助理/设计总师/平台总监、极至设计创始人。

丁熊,博士,广州美术学院工业设计学院产品设计系主任,硕士研究生导师。中国服务设计教育联盟联合发起人,中国可持续设计学习网络(LeNS-China)广美协调人;中国服务设计人才与机构评定体系专家组成员、秘书处负责人;服务设计工程师评定专家委员会委员;广东省工业设计协会常务理事。国内较早引进、推广及实践服务设计思维的研究者之一。

创业的初心与理念

肖宁:祺迹的名字来源于早期对汽车空间的创想,我们认为汽车是一切皆有可能的魔术空间,早期命名为Migic Box。因为是广汽孵化的,后来成立公司命名为祺迹,代表了对传祺的传承,以及运用传祺的技术,去开创一个全新的未来。

我的教育背景是跨专业的,人生的经历也是跨专业、跨领域的,经历过从设计到工程以及到市场企划,也做过甲方做过乙方开过设计公司,现在是第二次创业。我一直在追寻设计、工程和企划这三类人的圆心,即是用户和场景,这很好地吻合了我27年的探索,所以做的很多事情都是围绕着场景和用户的。

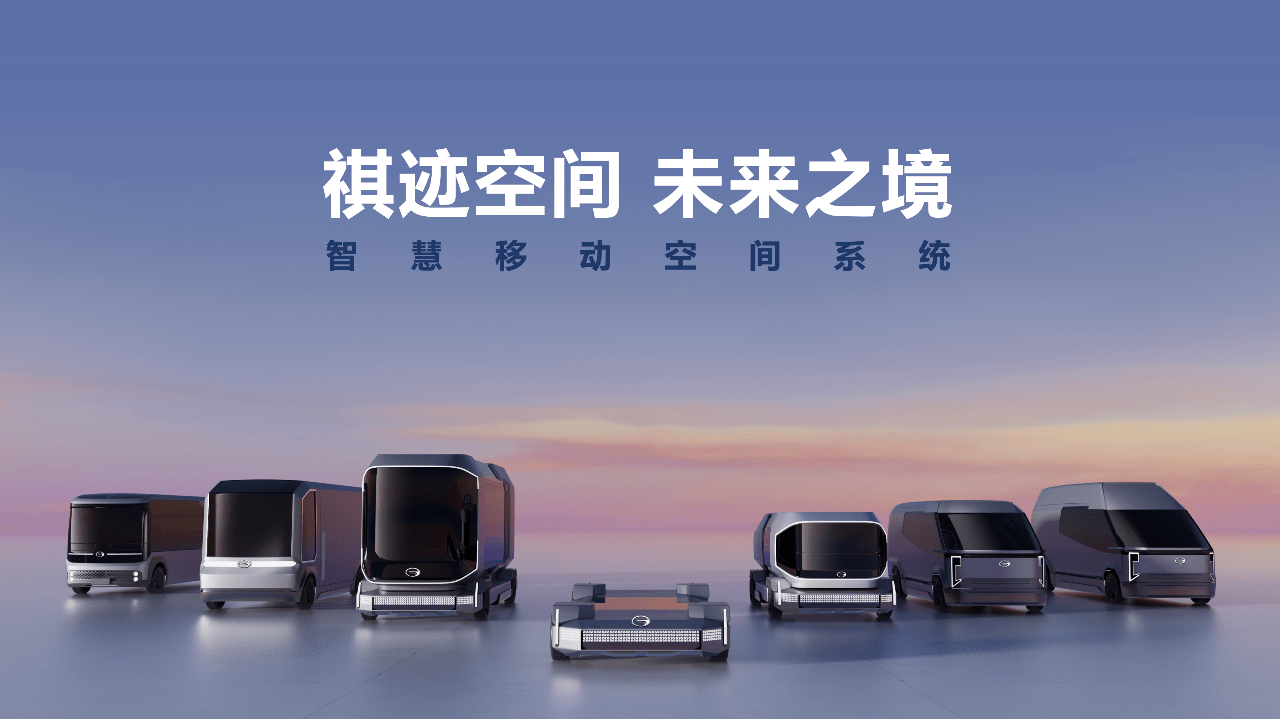

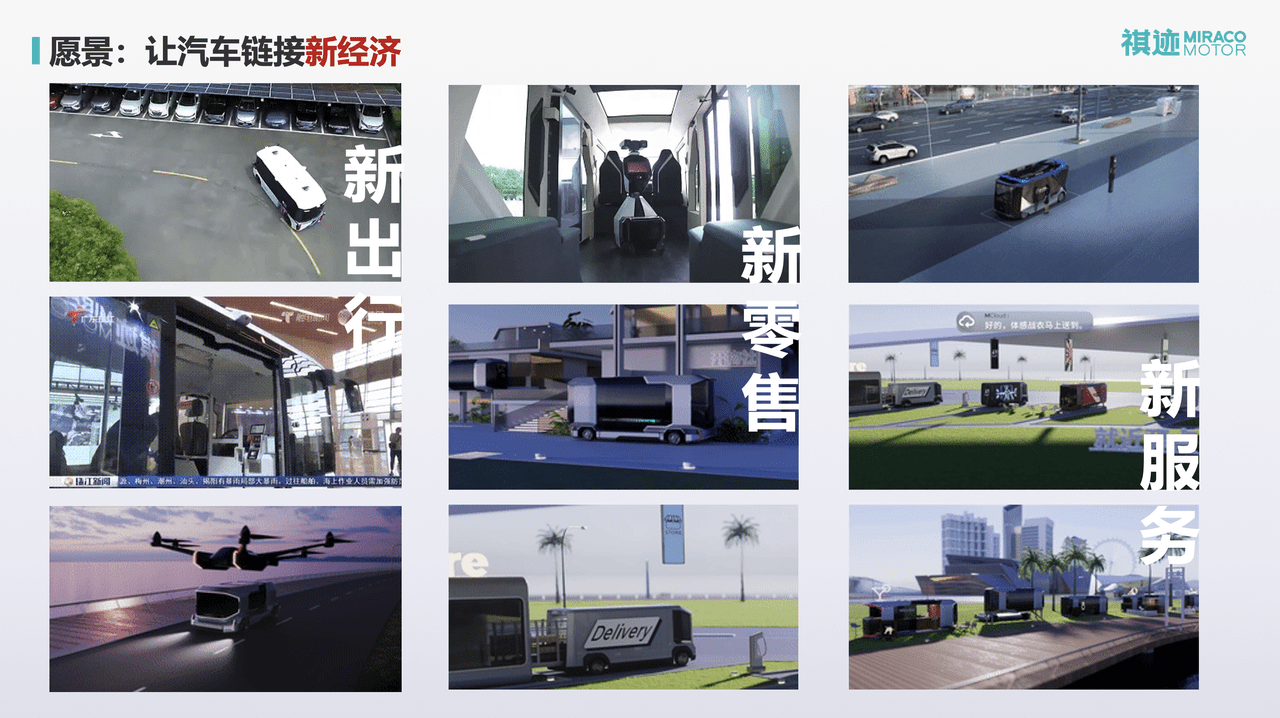

祺迹空间,未来之境

肖宁:2017年,我们认为未来的生活可能不断地是处于一个移动空间里面,就是为移动生活会做出更多的场景和设计,在这些场景里面链接、体验、价值、服务都会有新的含义,从而对经济形态、经济范式产生一个新的突破,或者新的诱因。基于此我们与联想进行了一个名为“NEXT SPACE”的共创工作坊,探讨未来汽车的可能性。我们认为汽车应该不仅是从a点到b点的交通工具,而是从a点到b点的移动过程中,承载人流、物流、能量流、信息流和价值流的“第三空间”。未来的车其实各种空间的组合或融合,是动态的,并在未来会产生一些全新的生活方式。

这个工作坊刷新了我的人生观和世界观,我开始重新思考车的未来作为一个新空间的存在,核心究竟是什么?当时我认为是链接,也有跟整个智慧城市的结合,把移动生活的蛋糕做大的想法。这七年来也一直在验证这个认知,即新链接、新价值以及赋能新经济。

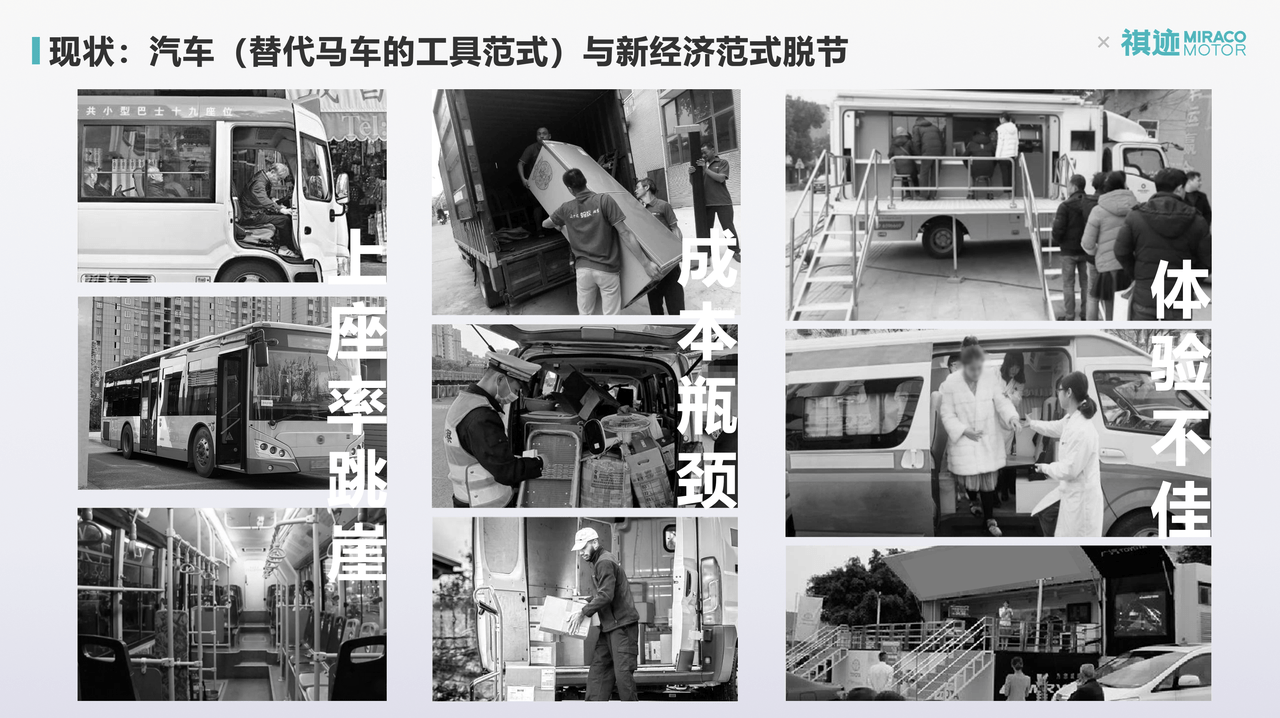

而当前的现状是,无论是疫情前还是疫情后,汽车本身并未发生改变,但其使用场景却发生了翻天覆地的变化。

1、出行领域,无论是大巴还是公路客车,其上座率在疫情后出现断崖式下降。除上下班高峰外,大部分线路在大部分时间里几乎无人乘坐。

2、物流领域,在疫情后飞速发展,尤其是到商家和家门口的配送服务。然而,车辆仍然是过去的车辆,成本已降至瓶颈,并且使用过程中仍存在诸多痛点和未被满足的需求。

3、体验和服务,诸如移动银行、车载产检、快闪大篷车等服务形式在过去10至20年间一直存在。这些服务大多依赖改装的客车或货车,客户需要爬上爬下,使用梯子进出,地板较高,且服务多在露天进行,客户体验不佳,这种模式与客户至上的理念完全颠倒。

所以,尽管疫情后新经济蓬勃发展,但汽车在出行、新零售和新服务三大领域中并未跟上时代步伐,它是脱节的。

我们过去几年一直在探索未来的汽车或许可以往这些方向发展:

1、出行领域,无人化出行以及智能化小型公交将成为趋势。这种小型公交不一定需要无人驾驶,有人驾驶也可以智能,例如挥手开门、人脸识别开门或通过自定义暗号开门。

2、新零售领域,近年来各种新模式已逐渐成熟并获得商业认可。从小型物流、无人物流到大型无人配送,再到社区驿站,未来将不仅提供快递,还升级为包含体验和服务的综合性平台。

3、未来的汽车服务,可能会将车辆转变为无人驾驶的服务机器人,具备多种服务和智能功能。以外卖骑手和快递员为例,目前他们通常骑着一辆车进行配送,未来可能一人操作十几台车服务一个片区。这些车辆将延续并扩展其商业边界,提升服务营业额。随着无人车的普及,骑手和快递员的数量可能会减少,但他们的服务范围和营业额将因无人车的助力而大幅上升。

在短期无人驾驶尚未普及的情况下,我们可以通过模块化设计、以租代售等方式降低新能源车的成本。同时,通过底盘、货舱数字化赋能平台,提供数字化运营工具,提升运营效率,而终局一定是实现自动驾驶。

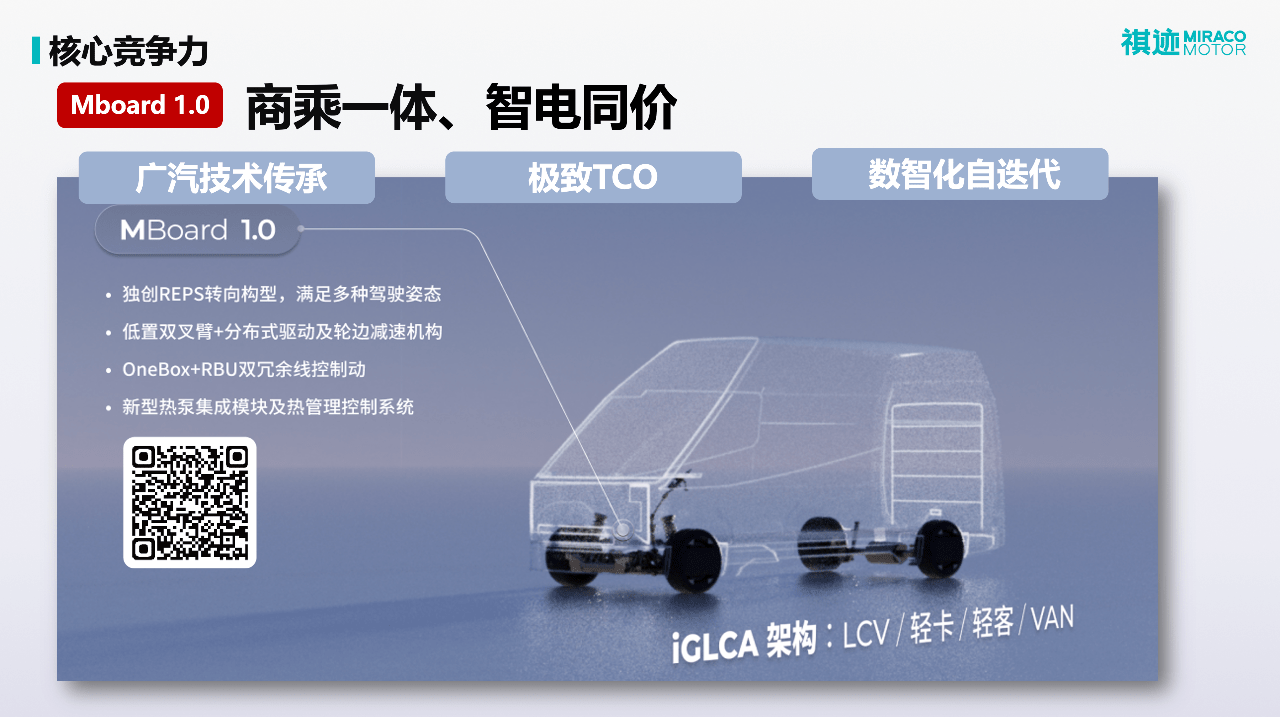

祺迹汽车的核心竞争力

肖宁:我们的核心竞争力在于研发和设计,利用乘用车的技术和理念进入商用车领域,实现商乘一体,将两者融为一体。这一优势得益于广汽多年的孵化以及广汽研究院持续的技术支持。同时,我们将底盘打造为可不断自迭代的数字化底盘,以实现全生命周期和降低运营成本的效果。

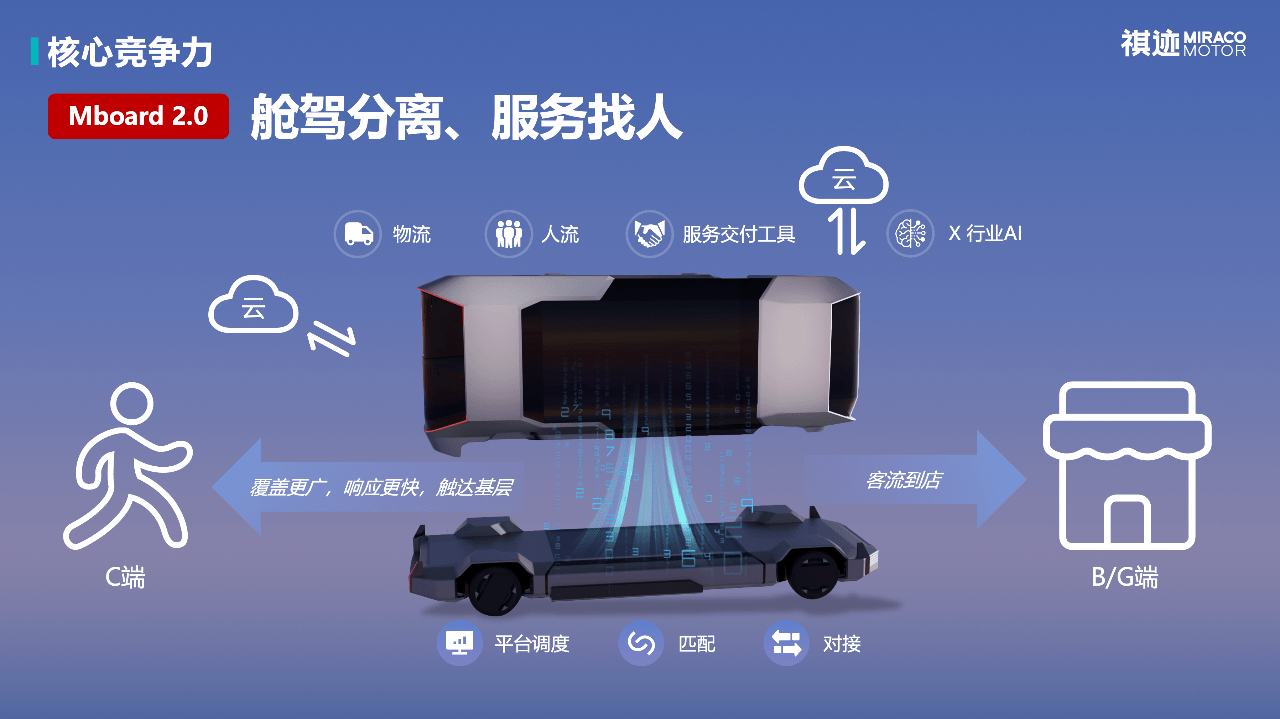

我们的核心是将iGLCA架构打造成模块化、平台化的系统,使不同车辆能够共用这些模块。第一步,实现了采购成本的降低;第二步,进一步升级架构,形成舱驾分离体系。具体而言,采用全无人的通用底盘,由调度平台进行统一调度共享;而舱的部分则根据货运、物流、人流和服务等不同需求进行个性化定制或租用,并且舱与底盘可分离,类似于小型集装箱的设计。

在未来本地生活服务平台的场景中,例如阿里系,底盘可由高德等平台调度,而阿里的B端和G端客户的服务则搭载在舱内,实现将服务送到C端用户手里或将C端用户带到店的双向交付。不仅交付物流,还交付体验和服务,为整个生态提供一种新的交付工具。在此过程中,云和AI是核心,能够实现服务找人,而非人找服务。基于这种商业模式,车辆应可租、可售、可定制以及最关键的是可运营,为平台和新经济生态圈提供一个可运营的服务机器人工具。

具体到核心技术方面,我们所指的车型平台即底盘,它已不再仅仅是机械部分,还包括了能源,即电机、电池以及核心的电子电器控制。这一平台是开放的,目前已有多达五六个不同客户希望基于我们的平台开发他们的车辆。这也是广汽商用车中首个可规模化应用的智驾平台,支持从L2到L4的全自动驾驶及辅助驾驶功能,本质上是一个线控平台。

我们的首款车祺迹L60也于11月26日发布,该车具有以下特点:

1、低能耗:通过优化电耗和空调节能,实现了商用车领域的重大突破,特别是在公交车应用中首次采用智能热泵空调,冬季能耗可降低约30%。车辆本身设计轻量化且高效,能耗极低,百公里电耗仅为17~25千瓦时。

2、空间优化:尽管车辆紧凑且节能,但内部空间宽敞,小巧灵动。6米长的车身可容纳15个座位(加上司机共16座),地板全贯通,前后通行无阻。部分版本后门可开启,可上下轮椅。

3、高效补能:支持快速充电和远程升级,这在公交车中首次实现。

4、乘驾体验舒适:车辆运行安静、舒适且平稳,驾乘体验极佳,且具备人车互动功能。无论是试乘过车辆的用户还是驾驶过的大巴司机,都表示这款车完全区别于传统大巴,更像是轿车级的MPV,可以称为一个全新的物种。

什么原因驱动您在2017年开始规划“多用途智能商用车”

肖宁:在企业层面,我一直在探索如何整合设计、商业和技术等多方面的力量来推动创新,同时也包括了对国产汽车未来发展的顾虑。当时,我正好从广汽传祺调到广汽丰田轮岗,从设计、研发到企业管理,站在更宏观的角度去思考问题。那时,我们预测未来汽车行业将“三分天下”:国资、民企和外资各有三家企业占据主导地位。现在行业也正经历整合,竞争激烈,促使我思考作为个人,未来的出路在哪、在广汽还能做什么等等。

17年11月的这个工作坊,让我对汽车的空间的这个属性有了顿悟。三个月后,丰田发布了e-Palette,成为推动我坚定想法的最大的诱因。因为丰田的e-Palette颠覆了传统汽车理念,与当时工作坊讨论的想法高度契合。然而,丰田已经将其作为转型策略发布,表明在几年前就已经开始布局,依照对丰田的了解,我知道丰田一旦认定某个方向,就会坚定不移地做下去。这也让我从最初的犹豫不决到义无反顾地投入其中。

我们这代人经历了中国汽车从无到有,以及汽车设计从学习到引领的全过程,这一过程中,始终有在思考汽车的未来。不断地思考,甚至白天、黑夜、做梦都在想,突然有一天就实现了顿悟,看似无厘头和随机,但实际上是经历了长期的思考、反复的磨练。

丁熊:听完你的分享后,不难发现背后存在内外两方的驱动因素。从内部来看,一方面,你个人正处于职业生涯的成熟阶段,经历了广汽内部的轮岗,思想和业务能力都已比较成熟,产生求变的思想。另一方面,广汽本身也在积极推动内部创新。从外部来看,市场环境的变化以及丰田e-Palette的发布对你产生了深远影响。你和团队在这一过程中经历了诸多思考、犹豫甚至痛苦的抉择,并经历了多次迭代,才最终呈现出如今MIRACO祺迹汽车的愿景。

从“MAGIC BOX”2019年在广州车展亮相到如今的“MIRACO MOTOR(祺迹)”开跑,团队是如何迭代和修正路线?

肖宁:我们的团队规模虽小,但成员主要由设计师、工程师以及少量做商业人组成。核心是七位联合创始人,其中两人具有设计背景,两人擅长软件和数据,其余成员均为工程师背景,且有两人曾有过创业经历。所以我们是这三类人的复合体,但这些能力分散在不同个体身上。团队内部的不断论证和迭代来推进想法,从宏观的战略愿景到具体的产品规划,到每周的资金使用,所有巨细无遗的决策和执行都在这七人之间完成。但也存在效率低下的问题,因为通常在其他创业公司中,这些决策可能仅由两三人甚至一人完成。当然汽车行业较为复杂,我们的模式或许是一个特例。

五年前,我们希望打造具有吸引力的创新场景,但在实践中,我们发现这些场景数量很少,车也很少,难以形成生态和产生链接。因此,我们逐步下沉,寻找车辆数量多、链接数量多的场景,最终落到了客运和物流。我们将所有场景归纳为三类:出行类、零售类和服务类(包括体验)。其中,服务类数量最少,物流类数量最多,客运类则介于两者之间。

因此,我们的产品规划是先从客运入手,因为其周期短,能快速实现盈利维持公司运营。随后物流数量最大,终局就是要做物流,但是中间随时有机会,随时做服务和体验。例如将车辆改造成农产品便利店,参与春节花市,或打造移动咖啡车。这些小众场景虽然数量少,但基于我们的基础车和基础底盘,可以灵活变化以适应不同需求,通过这种高低搭配和场景组合的策略,应对不同风险和不确定性。

所以我们七人的团队也是被逼出来,形成了这种“向死而生”的策略,因为创业的都是先思考如何会失败,然后避开这些风险场景,最终找到生存之路。到目前为止,我们最终落地的产品是一款公交车,这出乎很多人意料。但这款公交车可以衍生出多种场景,甚至可以转变为无人物流车,明年还可以变为客货两用车。

“设计师”的底色在不同岗位和职场环境中发挥了哪些作用?

肖宁:“设计”一词在中文里太过宽泛,容易导致误导混淆,我们一定要明确狭义和广义两个层面的定义。我的理解中,通常所说的设计师都是狭义的设计,广义的设计是一种理念、范式或机理的创新,与创新的含义非常接近,是横向的,也是与设计思维交集的部分。

设计思维更注重纵向深入,具有贯穿意义,落脚点是用户和场景。它可以向上延伸至更高层面,驱动企业从硬件和软件到社会创新和品牌体验的全方位发展。因此,当设计师创业时,更多依赖的是设计思维和广义设计的理念,通过横向整合创新,打破工程、商业和传统设计之间的约束,激发真正的创新动力。如果设计师局限于狭义设计层面,就会陷入纠缠。因为工程技术关注的是可靠性与可行性,商业里关注的是市场需求与商业收益,设计行业关注的是人机关系与人文价值,大家的目标是错位的,难以实现真正的创新。

而广义设计则关注如何在企业模式或商业模式上实现突破,例如苹果iPhone的诞生,它并非基于传统手机的迭代,而是从理念和范式层面开创了全新的智能手机范式,这种广义设计通常由核心团队推动。类似的案例也存在于其他领域,甚至一些没有设计师的团队,凭借设计思维也能产生设计驱动的创新,他们只是没有狭义设计团队,但是他们有广义设计的能力,譬如说尚品宅配,四个创始人都不是学设计的,但有设计思维,能够知道用户的需求是定制。这正是广义设计和设计思维的体现,即使团队中没有传统意义上的设计师,他们依然能够通过理念创新实现突破。

同样在IT行业,设计思维也备受关注。早在04年,IDEO的相关书籍在美国IT界人手一本,成为最早将设计思维应用于实践的行业。这也解释了为什么后来美国的创业公司中常常需要设计师——因为他们理解了设计思维的价值,即使不是传统设计师,也可以通过设计驱动实现突破性创新。

因此,设计师如果想要创业或推动创新,必须脱离狭义设计的局限,上升到理念和范式创新的层面。这一观点是多年来通过阅读和思考逐渐形成的,许多书籍和案例证明了这一理念,让我更加坚定了这个想法。

广汽对祺迹未来的发展能够起到什么样的推动作用?

肖宁:广汽为我们提供灵活且高效的机制为我们的快速发展提供了有力保障,主要包括以下几点:

1、股权架构:广汽参股但不控股,股权比例低于49%,甚至在我们案例中,广汽的持股比例略高于三分之一。这种灵活的股权结构允许团队和外部资本占据主导地位,通常由团队通过有限合伙机制实现对公司的实际控制。尽管团队股份占比不高,但拥有话语权和投票权,尤其是研发团队能够掌握核心技术并且实控。这种机制在国有企业中极为罕见,国内仅有少数国企采用,科研机构中相对多一些。

2、技术支持:广汽研究院的技术资源对我们开放,我们可根据需要使用相关技术,支付相应的技术许可费或开发费用。这种支持使我们能够专注于自身聚焦的技术领域,而不必面面俱到,比如说电池电机,直接就用埃安的。

3、供应链支持:与技术支持类似,广汽的供应链体系也对我们开放。这使得我们的产品在性能和性价比上具有显著优势。例如,我们的电池和电机性能优于行业平均水平,甚至吸引了多家商务车厂和客车厂的合作意向。广汽的供应链支持确保了我们的产品在成本和性能上具备竞争力。

4、生产支持:生产环节需要大量资金投入,对于初创公司而言,过早承担生产重担会拖慢发展节奏并分散精力。广汽为我们提供了生产支持,使我们能够专注于研发和销售,形成哑铃型的企业结构。目前,这种模式使我们能够快速推进项目,实现哑铃型(研发和销售)的发展模式。

您对祺迹开拓的“服务找人”智能商用车系统有哪些远景性的构想?

肖宁:这个话题可以分为两个阶段。第一阶段是“服务找人”,这是对新零售和新体验的延续。在新零售中,核心是“货找人”;而在新体验中,是“体验找人”。例如,抖音和快手通过大数据挖掘用户的喜好,将相关的体验内容推送给用户,这种体验背后往往伴随着带货。下一步则是“服务找人”,这是从“货”到“体验”再到“服务”的自然延伸。

然而,“服务找人”面临一个难点:与体验可以通过屏幕或VR实现不同,服务往往需要实体空间、专业人员和专业设备。例如,理发必须由专业人员在实体空间中完成,无法通过屏幕实现。因此,服务天然具有专业空间、专业人员和专业设备的属性,这意味着服务要么在固定场所完成,要么通过移动空间实现。未来,“服务找人”将不仅仅局限于现有的固定模式,还会出现“移动式”的服务模式。我们一直在探索如何通过车辆实现“服务找人”的模式。

第二个阶段是“移动本身即生活方式”(Mobility as a Lifestyle)。这与农耕文明和游牧文明的基因演变有关。游牧基因的本质是不断寻找新鲜和地道的事物,例如古代游牧民族为了寻找水草而在夏牧场和冬牧场之间迁徙。这种基因在现代社会中被不断激发,无论是出于懒惰还是对新鲜事物的追求,人们都在寻找更便捷、更个性化的服务,这种趋势促使人们要么主动移动,要么让服务主动靠近。

对于农耕文明而言,其特点是固守一方。但如果这种生活方式已经处于下坡路,那么“游牧基因”也会被迫激活,促使人们从传统方式转向新的生活方式。例如,在居住方面,人们不再局限于购买房产,而是选择租房或共享空间。这种趋势也体现在交通工具上,未来交通工具的属性将从单纯的出行服务转变为提供生活服务。

我们预测,未来的生活方式将更加动态化。人们会根据自己的需求随时对接不同的生活空间,这种生活方式已经在一定程度上成型,例如通过房车或其他交通工具实现移动生活。未来,这种“部落式”生活方式可能会更加普遍,人们基于共同兴趣聚集在一起,同时保留随时移动的灵活性。

基于这种趋势,交通工具的属性将发生根本性变化,从提供出行服务转变为提供生活服务。这是我们最感兴趣的方向,也是目前投资人最关注的领域。

作为一个过来人,有什么建议分享给有创业想法的设计师?

肖宁:创业需要以变应变,无论是追求差异化、领先性还是规模,关键在于快速适应变化并不断迭代。这是第一个核心。

第二个核心是始终将数字化作为核心竞争力。在复杂的市场和技术环境中,没有数字化工具,我们无法有效应对快速变化。目前,我们在财务预测、产品功能以及企业运营等领域已经开发并应用了数字化工具和软件,以提升应对变化的能力。我们的软件团队虽然只有十几人,但数字化相关团队与纯硬件团队的人员比例已接近1:1.1。

这种“以变应变”的策略需要强大的数字化工具支持,否则难以实现快速迭代。我想告诉同学们的是,设计创业如果没有数字化,最终也很难拿到一些核心的能力,因为设计很容易流于宏观层面,但落到底层定要跟技术打通,才能取得商业的成功。而数字化正是当前技术领域的难点,未来最能制胜的也是数字化。

(END)

作者:伍思蓝

审核: 肖宁,丁熊,郭丽丽